Whitney, la recensione

Dalla prospettiva di un osservatore esterno, i pensieri intorno alla morte prematura di un grande artista si caricano molto spesso di un ulteriore motivo di rammarico che si aggiunge alle ovvie considerazioni dolorose legate al fatto in sé stesso. Intendo, nello specifico, quel puzzo ammuffito di cliché che pare impregnare la camera mortuaria, come se la vita in questione avesse perso nello slancio qualsiasi parvenza di originalità e nei suoi picchi e nelle sue cadute rovinose seguisse apaticamente le indicazioni del solito vecchio stantio copione.

Il rischio di soccombere alla banalizzazione di una raffigurazione stereotipata fino all’eccesso, nella vita di Whitney Houston, è enorme. Gli ingredienti ci sono tutti: un successo grandioso e repentino che scava nel solco di una fragilità congenita, enfatizzata dall’ingombro di una famiglia opprimente, su tutti la soffocante mamma Cissy, alimentata dalla droga e dall’alcool, nutrita da scelte personali dagli esiti nefasti, se pensiamo al matrimonio con l’inetto Bobby Brown che giocherà un ruolo decisivo nella storia delle sue dipendenze, o foraggiata da circostanze scoraggianti: la perdita dell’amore di una vita conseguente all’allontanamento forzato dell’amica Robyn.

Sul piano professionale, è difficile oggi ricordare che è esistito un mondo della musica antecedente a Beyoncé. Le porte spalancate dalla carriera di Whitney Houston a un certo tipo di performer e a un certo tipo di accessibilità mainstream sono il risultato di un consenso senza precedenti nella storia della musica. Nemmeno Aretha Franklin era riuscita a spingersi tanto in alto. Un successo ottenuto a spese dell’annacquamento dei suoi risvolti politici: Whitney Houston, afroamericana, cresciuta in un sobborgo degradato del New Jersey viene forzata a disconoscere le sue origini e a diventare il volto copertina di un’America nera che non turbi ma anzi rassicuri l’America bianca in cerca di un’integrazione senza spine e rimorsi. La storia è quella di uno spossessamento d’identità, e di una ricerca d’identità, che conduce ai ben noti ultimi squallidi momenti

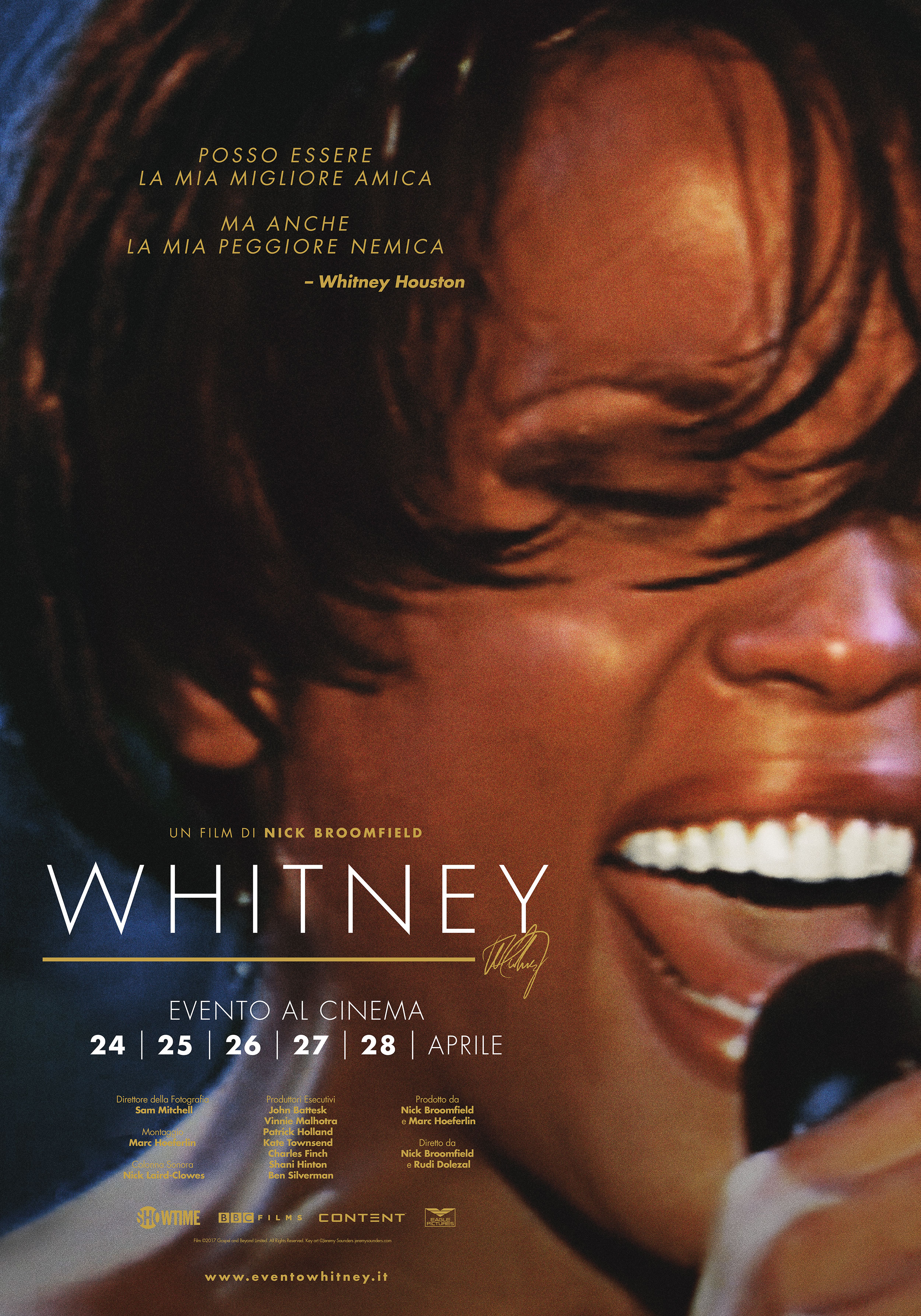

Alla luce di quanto detto, forse il primo e più importante obiettivo di Nick Broomfield, l’autore di questo docu – evento in uscita nelle sale italiane dal 24 al 28 aprile per la Eagle Pictures, Whitney, è quello di restituire dignità al ricordo e alla vita di questa voce leggendaria, cercando scampoli di verità nel pubblico e nel privato, e svincolandosi il più possibile dall’enunciazione senza entusiasmo di una traiettoria esemplare. Per quanto ogni biografia consti soprattutto della sovrapposizione di differenti punti di vista intorno al medesimo soggetto, e ci parli molto più della percezione che si ha di una certa realtà piuttosto che della realtà stessa.

Pescando nella documentazione di repertorio e negli archivi di famiglia, facendo nomi e cognomi senza troppi complimenti (l’indice è puntato sull’entourage vampirizzante e la famiglia mai sazia), Nick Broomfield offre un ritratto convenzionale nella struttura narrativa e nelle idee di regia, non propone tesi rivoluzionarie, si prende la libertà di giocare con il tempo della storia, guarda indiscutibilmente ad un modello di riferimento che è quell’Amy (2015) di Asif Kapadia, fortissimo resoconto dell’ascesa e caduta della mai troppo compianta Amy Winehouse, senza riuscire a replicarne la lacerante potenza emotiva. Cerca di scorporare la verità dall’aneddoto stereotipato. Non sempre ci riesce, ma l’interesse della storia resta alto, magari associato alla pulsione voyeuristica e un po’ perversa che si associa allo spettacolo della degradazione di un mito, e questa è una sensazione che non si può fare a meno di provare, piaccia o no.

Al di là di tutto, la potenza della voce di questa donna fuori dal comune, la sua parabola ascendente prima, discendente poi, non possono non lasciare un segno in chi guarda. Non c’è evidentemente lieto fine che accompagni titoli di coda di Whitney, questo è chiaro. Se c’è un riscatto, questo va cercato nella musica.

Francesco Costantini

| PRO | CONTRO |

|

|

Lascia un commento