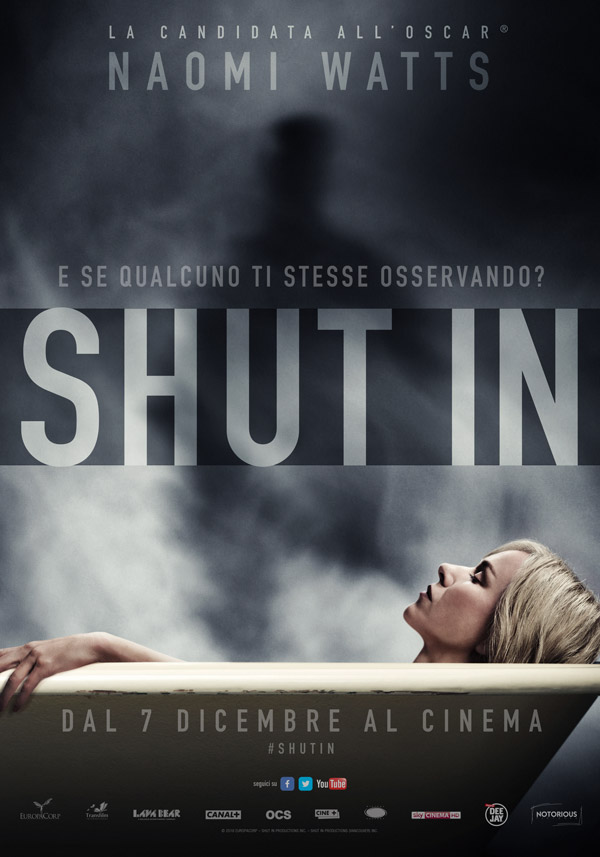

Shut In, la recensione

Oggi conosciamo la EuropaCorp di Luc Besson soprattutto per i film d’azione di gran successo internazionale che ha prodotto, dalla saga di Taken a quella di Transporter, passando per 3 Days to Kill e Colombiana, ma oggi la casa di produzione francese sembra volersi aprire anche al genere horror e in co-produzione con Canal+ Canada finanzia Shut In. La formula è la medesima degli action su citati: storia semplice, rispetto massimo per i cliché del genere e un attore di talento sulle cui spalle far gravare l’intero film.

La star scelta per reggere Shut In è la sempre brava e irrimediabilmente affascinante Naomi Watts, che in questo film interpreta Mary, una psichiatra infantile che vive reclusa nella sua casa di montagna ad occuparsi del figliastro Stephen, rimasto gravemente handicappato in seguito a un incidente automobilistico in cui ha perso la vita il padre. Tra i pazienti della donna c’è Tom, un orfano problematico che ha perso la parola; quando Tom scompare misteriosamente dopo essersi una notte intrufolato nella casa della sua psichiatra, Mary piomba in un vero incubo: inquietanti visioni notturne e misteriosi rumori la cominciano a far uscire fuori di testa.

Trama semplice, dicevamo, e un one-woman-show che sono allo stesso tempo croce e delizia di un thriller psicologico che adotta tutti (ma proprio tutti) gli stilemi della ghost-story per dar vita a un film piccino piccino che non lascia il segno ma neanche annoia. Un horror innocuo e dannatamente fuori tempo massimo che non riesce ad aprire la porta a questo genere alla celebre casa di produzione bessoniana.

Il problema fondamentale di Shut In sta nel suo essere derivativo tanto nello stile quanto nella costruzione delle sequenze di spavento. La prima ora del film è completamente dedicata ad accumulare tensione, ma per farlo viene scelto il modo più facile e meno nobile possibile, ovvero gettare di continuo la protagonista – e lo spettatore con lei – in scene semi-oniriche che terminano tutte con sleali quanto risaputi bus sonori. Il meccanismo è ripetitivo: notte, rumori, ombre, buuu. E la protagonista si sveglia madida di sudore perché ha avuto un brutto incubo. Ma si trattava davvero di un incubo? Il giocattolo è tutto qui e, ben presto, si rompe mostrando la fragilità di una struttura priva di fantasia.

Poi succede che c’è un twist che sorprende abbastanza e riesce a svegliare lo spettatore da quel torpore in cui era piombato. Molte cose trovano una spiegazione, il filone di appartenenza muta notevolmente e il ritmo cresce, così come l’implausibilità narrativa.

Nel suo terzo atto, Shut In comincia curiosamente a scopiazzare elementi dal glorioso Shining di Kubrick, a cominciare dalla tormenta di neve che avvolge la casa della protagonista. L’ascia è sostituita da un martello, il cuoco che arriva in soccorso qui è un vecchio amico/consulte di Mary e il bambino in pericolo non ha la luccicanza ma è altrettanto speciale. Lo stesso titolo del film ha una curiosa assonanza con quello tratto dal romanzo di Stephen King.

Va da sé che il regista Farren Blackburn, con in curriculum l’epico-avventuroso Hammer of the Gods e alcune puntate di Daredevil e Doctor Who, non è Stanley Kubrick, così l’eleganza geometrica formale lascia il passo a una direzione abbastanza grezza che mostra una predilezione nella gestione degli spazi piuttosto che nella ottimale costruzione della tensione.

Naomi Watts dimostra di essere una grande attrice anche accettando e valorizzando parti abbastanza mediocri, mentre Oliver Platt conferma di aver completamente perso il senso del buon gusto nella scelta dei copioni. Nel ruolo di comprimario c’è il piccolo Jacob Tremblay di Room, che qui ha un ruolo preoccupantemente simile a quello che già aveva in Somnia.

Scorre indolore senza lasciare traccia questo Shut In, adatto a una visione dicembrina in sala giusto per l’ambientazione nevosa in sintonia con il periodo e consigliato a chi cerca brividi (non solo di freddo) davvero tanto a buon mercato.

Roberto Giacomelli

| PRO | CONTRO |

|

|

Lascia un commento