Marcel the Shell, la recensione

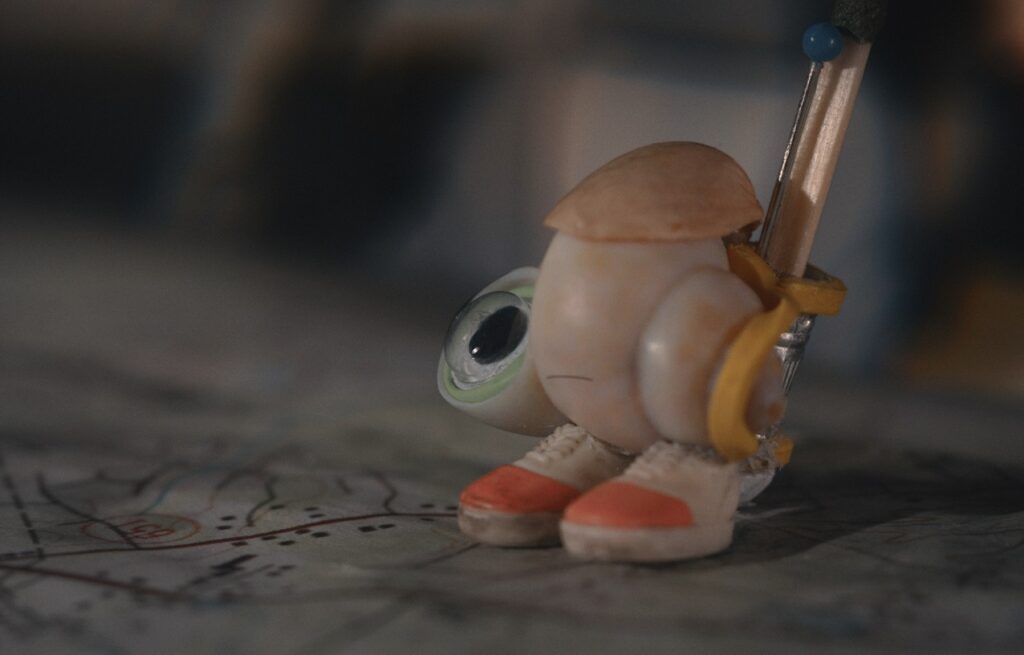

Marcel è una creatura piccola piccola. Un esserino strano, difficile da collocare. Una specie di conchiglia, ma con un occhio di plastica e delle scarpette da ginnastica. Vive insieme a sua nonna Connie – una specie di conchiglia anche lei – all’interno di una casa gigantesca, una villa abitata poco prima da una coppia ma che adesso è messa in affitto su Airbnb. Marcel, grazie all’aiuto di sua nonna, ha imparato a vivere in quella casa e ha trovato un modo per riuscire a far tutto: sa come spostarsi celermente negli ambienti, come procurarsi il cibo e da bere, come arrivare nei punti più irraggiungibili dell’abitazione. Quando in casa arriva Dean, un filmaker con problemi sentimentali, la vita di Marcel è destinata a cambiare. Tra i due nasce subito una complicità e Dean appare determinato a realizzare un mini-documentario sulla vita di Marcel in cui questo piccolo esserino si racconta al pubblico. Il documentario di Dean diventa subito virale sul web e così, sia Marcel che Dean, vengono contattai dagli autori del celebre programma televisivo 60 Minuti per diventare i protagonisti di una nuova puntata. Per il piccolo Marcel quello è il primo importante passo per realizzare il suo sogno più grande: ricongiungersi con la sua famiglia dispersa.

Che cosa sta succedendo al cinema?

Ciclicamente ci troviamo a dire sempre le stesse cose, a parlare di quanto la settima arte sia in crisi e di quanto “non esistono più le storie di una volta”. Lo diciamo praticamente da sempre e, come lo stesso Chazelle ci ha ricordato nel suo strabordante e strepitoso Babylon, è dalla nascita del cinema sonoro (ma anche prima!) che i più invocano la morte creativa di quest’Arte. Un’arte che, al contrario, ha sempre saputo rinnovarsi e reinventarsi, dimostrando con fierezza un vigore ed una resistenza inaspettata.

Però è innegabile che quella che stiamo vivendo sia un’epoca di profondi cambiamenti. Complice il fenomeno inarrestabile dei cinecomics, ma al tempo stesso anche l’esplosione delle piattaforme streaming che hanno – per forza di cose – mutato l’approccio degli spettatori a ciò che è definibile intrattenimento. Fatto sta che l’industria cinematografica è attualmente schiacciata dalla feroce pressa del cambiamento.

Tutto sta succedendo sotto i nostri occhi, ma in una maniera così graduale e naturale che nessuno se ne sta nemmeno accorgendo. È cambiato in maniera massiccia il modo di narrare le storie, si è stravolto completamente il concetto di messa in scena così come sono mutati totalmente i punti di vista all’interno delle stesse storie. Questo perché, come si diceva, sono cambiati i gusti degli spettatori e di conseguenza sono cambiati i film destinati ad essere premiati e applauditi, tanto ai festival quanto al box office.

Oggi tutto è diventato indie, c’è poco da girarci attorno.

Non fosse per i cinecomics, che comunque rappresentano una categoria a parte, si è perso completamente il concetto di blockbuster (nella sua accezione più lusinghiera) così come non si è più inclini a quell’imponenza a cui il cinema hollywoodiano ci ha abituati da sempre. Perciò ci si sorprende quando arriva in sala Top Gun: Maverick, un prodotto che fino a dieci anni fa sarebbe stato a dir poco convenzionale, ci si emoziona davanti ad Avatar: La via dell’acqua (bellissimo, ma capace di trarre la sua forza proprio da quella classicità narrativa che oggi abbiamo dimenticato) o non si è più capaci di capire un prodotto ambizioso come il già citato Babylon di Damien Chazelle.

Come si diceva tutto è ormai diventato fastidiosamente indie e quella che stiamo vivendo è un’epoca riassumibile in un paradosso bello e buono: la nicchia è diventata mainstream.

Lo testimonia il successo dell’improponibile Everything Everywhere All at Once (un film furbescamente camuffato da prodotto indie), così come l’oscar 2022 conferito a CODA – I segni del cuore, ma anche i successi un po’ a sorpresa di Triangle of Sadness e Gli spiriti dell’isola ne sono un velato esempio, per non parlare del super applaudito Parasite di Bon Joon-Ho, tanto per andare indietro di qualche annetto. Cinema indubbiamente di livello (ci riferiamo a Bon Joon-Ho e a Martin McDonagh in modo specifico), ma anche un cinema che fino a qualche tempo fa sarebbe stato considerato ad uso e consumo delle così dette sale d’essai.

Non che ci sia nulla di male in questo drastico cambio di profilo, ovvio, ma il problema sorge nel momento in cui, ancora una volta, viene meno la pluralità. Nel momento in cui viene meno il grande cinema, da intendersi come mera messa in scena. Il problema sorge quando lo spettatore, e prima di lui il critico, viene viziato da questa tendenza in cui tutto deve essere piccolo. Le storie devono essere piccole. La messa in scena deve essere minimale, anzi, umile. Perché in questo periodo sembra che tutti siano portati a premiare i film carini, quelli simpatici, non quelli veramente belli.

Ormai un film più è minimalista e più viene applaudito. Perché siamo in un’epoca in cui l’opera cinematografica più ostenta ambizione e più viene blastata, come se così assumesse un connotato d’antipatia. Bisogna mantenere un basso profilo, questa sembra esser diventata la regola. Una regola che, dieci anni fa, era un’esigenza per le piccole produzioni e oggi è diventata prassi anche per la major. E questo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con il budget dei film.

In uno scenario come questo non può che sguazzare la furba A24, piccolo studio di produzione newyorkese divenuto pian piano un piccolo faro di riferimento per i cinefili più esigenti. La A24 si è fatta notare per la sua voglia di sperimentare e per la sua tendenza a mettere al primo posto le storie, spesso bizzarre. Così facendo è riuscita a lanciare nuovi autori come Ari Aster, Robert Eggers e David Lowery, diventando prima sinonimo di cinema di qualità e poi persino un brand. Ma se prima un prodotto marchiato A24 era indice di un cinema con una visione alternativa, oggi i prodotti A24 sono assolutamente convenzione. Tutti un po’ troppo simili fra loro, tutti con quella stessa e identica “puzza sotto il naso”.

Marcel – The Shell non fa eccezione e così si allinea perfettamente alla politica dello studio produttivo. Diretto e interpretato da Dean Fleischer-Camp, questo Marcel – The Shell è un grazioso film a tecnica mista che è riuscito persino ad ottenere una candidatura ai prossimi Oscar nella categoria miglior film d’animazione. E questa cosa fa anche un pochino sorridere, trattandosi di un film che è d’animazione come lo potrebbe essere anche Peter Rabbit o Space Jam.

Quella di Marcel la conchiglietta è un’avventura iniziata nel 2010, con un omonimo cortometraggio di 4 minuti diretto a quattro mani da Dean Fleischer-Camp e dalla sua compagna Jenny Slate (anche voce di Marcel). Un corto in stop-motion divenuto virale sul web e capace di generare persino due seguiti, Marcel the Shell with Shoes On – Two (2011) e Marcel the Shell with Shoes On – Three (2014). In tutti e tre i casi, parliamo di brevissimi cortometraggi non intenzionati ad andare oltre i cinque minuti di durata.

Ed è proprio nella durata, infatti, che risiede l’intera chiave di lettura del fenomeno Marcel – The Shell, un prodotto indubbiamente grazioso ma decisamente inadatto ad un metraggio così corposo.

Dopo aver piegato alla sua volontà l’industria del cinema di genere, la A24 prova a mettere le mani sopra anche al cinema d’animazione e, stando all’apprezzamento smisurato che il prodotto sta raccogliendo, possiamo dire che l’impresa è perfettamente riuscita.

Proprio come un po’ tutta la produzione recente a marchio A24, Marcel – The Shell è un film estremamente furbo che non fa altro che cavalcare con arroganza questo fenomeno del cinema indie a tutti i costi.

Un po’ fuori tempo massimo, Dean Fleischer-Camp decide di ricorrere al linguaggio del mokumentary per narrare la storia del piccolo Marcel e lo fa all’interno di un film che, stringi e stringi, non fa altro che riciclare in modo paraculo quello che era il concept alla base di Toy Story. Si, perché alla fine Marcel non è una vera conchiglia bensì è un oggettino inanimato ma vivente (un giocattolo, perché no!) che si serve dei vari oggetti presenti in casa per agevolarsi la vita. E dunque una pallina da tennis come mezzo di trasporto, un frullatore come strumento per procurarsi il cibo e il miele come utile ventosa da scarpe per raggiungere le mensole più alte.

Dunque, non sarebbe sbagliato definire Marcel – The Shell una versione indie e depressa di Toy Story epurata, però, di quel meraviglioso senso d’avventura, del divertimento, dell’emozione e dell’irresistibile carisma dei protagonisti di quel successo a marchio Pixar. Si, perché Marcel non è né Woody e né Buzz. È una lamentosa conchiglia con le scarpe che si finge tenera e dice banalità di continuo. Il suo repertorio lessicale, infatti, è formato da aforismi che hanno più o meno la stessa complessità dei bigliettini contenuti nei biscotti della fortuna. Ecco, se proprio volessimo trovare un suo corrispettivo nel mondo dei giocattoli di Toy Story, Marcel sarebbe senza ombra di dubbio Lenny, l’inutile cannochialino azzurro di cui si serve lo sceriffo Woody.

Questo diretto da Dean Fleischer-Camp è dunque un film piccolo tanto quanto lo stesso Marcel ma, nonostante tutto, è riuscito a fare breccia nel cuore di molti spettatori grazie ad un utilizzo pornografico della graziosità.

Non dovendosi preoccupare della storia (poco più che un concept) e non dovendo preoccuparsi della messa in scena (pilota automatico impostato sul minimal), Marcel – The Shell ha un solo obiettivo da raggiungere: risultare grazioso. E impegna tutto sé stesso per raggiungere quest’obiettivo. Il look di Marcel è grazioso, la sua vocina e il colore delle sue scarpette sono graziosi, ma anche il suo rapporto con l’anziana nonna e il suo desiderio di ricongiungimento con la famiglia che non ha più. Tutto urla tenerezza nel film di Dean Fleischer-Camp, proprio ogni cosa, e lo fa in una maniera così tanto artificiosa da risultare presto antipatico anziché dolce. Nel suo voler dare continue strizzate di cuore al pubblico, Marcel – The Shell finisce per ottenere il risultato completamente opposto: non emoziona mai.

Potremmo definire Marcel – The Shell addirittura un film freddo, perché si tratta di un film in cui tutto è chiaramente calcolato in funzione della furbizia, nulla è spontaneo o sincero. E il bello delle emozioni è quando ti travolgono naturalmente, quando le vivi senza capire bene il perché, non quando vengono costruite in modo così presuntuoso.

L’altro e decisivo limite di Marcel – The Shell, infine, risiede – come si diceva prima – nella sua durata: un’ora e mezza è decisamente troppo per un film che continua ad avere l’appeal e la semplicità che contraddistinguevano i cortometraggi originali.

Insomma, Marcel – The Shell è l’ennesima dimostrazione di quanto il Cinema, oggi, sia più attento a sformare e premiare prodotti finto-intellettuali piuttosto che belle storie capaci di parlare a tutti. Questa piccolissima opera a tecnica mista firmata da Dean Fleischer-Camp mette in scena una forma d’intrattenimento così minimal e sperimentale che può facilmente eccellere con i brevi minutaggi ma che, davanti alla sfida del lungo, non può fare a meno di rivelare il fiato corto.

Anzi, cortissimo.

Giuliano Giacomelli

| PRO | CONTRO |

|

|

Lascia un commento